KZ Sachsenhausen (1946)

Angaben zum Werk

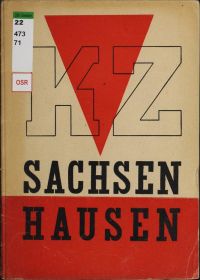

| Titel | KZ Sachsenhausen

|

|---|---|

| Genre | Erinnerungsbericht |

Ausgaben des Werks

| Ausgabe von 1946, Berlin | |

|---|---|

| Titel | KZ Sachsenhausen

|

| Erscheinungsort | Berlin |

| Erscheinungsjahr | 1946

|

| Verlegt von | Altberliner Verlag Lucie Groszer |

| Gedruckt von | Paetz/Rink Verlag

|

| Herausgegeben von | Großer, Lucie |

| Umfang | 39 Seiten

|

| Bibliotheksnachweise |

|

Bearbeitet von: Charlotte Kitzinger

Zusammenfassung

Der Band enthält 19 kurze Erlebnisberichte und Gedichte von männlichen Häftlingen des Konzentrationslagers Sachsenhausen. Alle Autoren sind politische Häftlinge, worauf auch der rote Winkel auf dem Buchcover bereits hinweist. Die Texte wurden im Auftrag des Hauptausschusses „Opfer des Faschismus“ von Lucie Großer herausgegeben, die auch den gleichnamigen Verlag leitete.

Die einzelnen Beiträge unterscheiden sich hinsichtlich der Länge und des Aufbaus. Es sind, wie Karl Schröder im Vorwort hervorhebt, individuelle Eindrücke, die als ein erstes Dokument zum Konzentrationslager Sachsenhausen gesehen werden sollen. Sie sind „von Menschen niedergeschrieben, die sprechen, wie ihnen ‚der Schnabel gewachsen’“ (ebd.) ist. In den Texten werden die Namen zahlreicher der im Konzentrationslager Sachsenhausen tätigen SS-Männer genannt. Da die Autoren diese Namen häufig nur vom Hören kennen, sind viele Namen phonetisch niedergeschrieben. Den Berichten vorangestellt ist ein umrahmter Faktenkasten mit der Anzahl der in Sachsenhausen inhaftierten, umgekommenen und durch die Sowjetische Armee am 22. April 1945 befreiten Häftlinge.

Inhaltlich behandeln die Texte unterschiedliche Themen und Aspekte der Lagerhaft im KZ Sachsenhausen. P. Koch (Häftling Nr. 23.621), der von Juli 1942 bis zum 21.4.1945 in der zum Lager gehörenden Angora-Kaninchenfarm direkt am Krematorium tätig war, schildert in „Das Menschenschlachthaus von Sachsenhausen“ die brutale Ermordung der Häftlinge mit „Kugel, Galgen und Gas“ (S. 6).Wunderlich, der bis Juni 1944 im Lager inhaftiert war, beschreibt die politische „Illegale Arbeit in Sachsenhausen“. Edwin Lesniewski (Häftling Nr. 11.961) schreibt am 12.05.1945 einen Bericht über das „’Stehen’, die Folter von Sachsenhausen“. Günther Bullerjahn (Schutzhäftling Nr. 69.073), thematisiert in „Der Sonderbau im KZ-Sachsenhausen“ das Bordell des Lagers.

Weitere Berichte stammen von dem Schutzhäftling Adomeit Ferdinand (Häftling Nr. 17.322), der von 1939 bis 1941 im KZ Sachsenhausen inhaftiert war, Walter Engmann sowie Franz Weichau (Häftling Nr. 33.071), der in „Der 22. Oktober“ einen Transport nach Auschwitz im Oktober 1942 beschreibt. Anonym schreibt der Häftling Nr. 2.470, genannt ‚Gusov’, dessen Bericht „Junger Tag – neues Leben“ von Paul Thal bearbeitet wurde.

Gleich mehrere Berichte stammen von Karl Raddatz. Neben „Einmal etwas anderes aus Sachsenhausen“ widmet er sich dem „Lager als Versuchsstation“, der Erschießung von 18.000 Russen in „Ein grausiger Totentanz“ sowie der Ermordung von 27 Antifaschisten in „Das Verbrechen vom 11. Oktober 1944: SS mordet 27 Antifaschisten“. Die Ermordeten führt er namentlich auf. Der letzte Bericht stammt von Wolfgang Szepansk (Häftling Nr. 33.327), der in „Der Marsch in die Freiheit“ die Evakuierung des Lagers am 21. April 1945 bis zur Befreiung durch die amerikanischen Truppen am 3. Mai 1945 kurz vor Schwerin beschreibt.

Gedichte zum KZ Sachsenhausen stammen von Senator Heitgress „Wir Konzentrationäre“, Cuno Wojczewski „Den toten Kameraden von Sachsenhausen“ und „Begegnung“, Karl Mundstock „Auf der Flucht erschossen“ sowie Walter Dehmel „Die Henker sind gerichtet und verdammt“.

Lucie Großer, eigentlich Lucie Groszer (geb. 23. November 1914, gest. 12. März 1997), war Buchhändlerin und erwarb 1943 die Breitkreutz’sche Buchhandlung in der Neuen Schönhauser Straße 8 im alten Berliner Scheunenviertel. Sie betrieb das Geschäft ab August 1944 als Altberliner Bücherstube. Am 1. Juni 1945 gründete sie mit provisorischer Genehmigung der sowjetischen Kommandantur zusätzlich zur Buchhandlung den Altberliner Verlag Lucie Groszer. Es war der erste Kinderbuchverlag in Nachkriegsdeutschland. Die Schreibung des Namens Groszer mit ‚sz’ ergab sich dabei aus dem Nichtvorhandensein eines Versal-ß. Eine vollgültige Lizenz erhielt der Verlag im Februar 1947. Neben dem Alfred Holz Verlag war der Verlag einer der wenigen privaten Kinder- und Jugendbuchverlage im von volks- und parteieigenen Verlagen dominierten Buchmarkt der DDR.

Quelle:

- „Lucie Groszer“. In: Biographische Datenbanken. Bundesstiftung Aufarbeitung. Online http://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/wer-war-wer-in-der-ddr-%2363%3B-1424.html?ID=1123 (Stand: 19.09.2019).