Das war Konzentrationslager Buchenwald (1945)

Angaben zum Werk

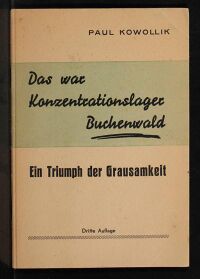

| Titel | Das war Konzentrationslager Buchenwald. Ein Triumph der Grausamkeit |

|---|---|

| Autor | Kowollik, Paul (1911-1996) |

| Genre | Erinnerungsbericht |

Ausgaben des Werks

| Ausgabe von [1948], Waldkirch | |

|---|---|

| Titel | Das war Konzentrationslager Buchenwald. Ein Triumph der Grausamkeit

|

| Erscheinungsort | Waldkirch |

| Erscheinungsjahr | [1948] |

| Auflage | 3. Auflage

|

| Auflagenhöhe insgesamt | 15.-44. Tausend |

| Verlegt von | Waldkircher Verlagsgesellschaft |

| Gedruckt von | Waldkircher Verlagsgesellschaft |

| Publiziert von | Kowollik, Paul (1911-1996)

|

| Umfang | 30 Seiten

|

| Lizenz | G.M.Z.F.O. Visa Nr. 570 / P de la Direction de l’Education Publique

Autorisation Nr. 1. 006 de la Direction de l’Information |

| Preise | 1 Mark |

| Bibliotheksnachweise |

|

Zusammenfassung

In seinem kurzen Bericht schildert Kowollik streiflichtartig die Erlebnisse seiner elfmonatigen Gefangenschaft im Konzentrationslager Buchenwald von Juni 1938 bis April 1939. Wie der Untertitel des Werkes („Ein Triumph der Grausamkeit“) andeutet, liegt der Schwerpunkt seiner schonungslosen Schilderungen auf den grausamen Geschehnissen, die sich tagtäglich im Lager abspielen. Auch die acht Kapitel, in die er seinen Bericht gliedert, tragen sprechende Titel („Marterstätte Buchenwald“, „Himmelsfahrtkommando Steinbruch“, „Eine irdische Hölle“), die das KZ Buchenwald als Ort des ständigen Terrors und Grauens ausweisen.

Kowolliks Anliegen mit seinem Bericht ist es, „Licht […] in die von den Nazis verdunkelte deutsche Welt“ (S. 4) hineintragen zu wollen. Dabei gebe er nur das wieder, was er „mit eigenen Augen gesehen und am eigenen Leibe erlebt habe“, auch wenn die Erfahrungen anderer „zur Vervollständigung des Gesamtbildes notwendig wären“ (beide Zitate ebd.). Indem er sich auf seinen Status als Augenzeuge beruft, versucht er die notwendige Glaubwürdigkeit herzustellen, um einer Abwehrhaltung der Leserschaft zuvorzukommen, ja „allen Nazianhängern jeden Wind aus den Segeln zu nehmen“ (ebd.). Die konsequente Verwendung des Präteritums im überwiegenden Teil des Textes verleiht diesem zudem einen dokumentarischen, gar explanatorischen Erzählstil. Nur selten kommentiert er das Erlebte aus der Warte der Erzählgegenwart, um es in den historischen Kontext zu stellen oder später erworbene Informationen über die Veränderungen der Bedingungen im Lager zu verschiedenen Phasen seiner Existenz einzustreuen.

Seinen Bericht beginnt Kowollik nach einer knappen Darlegung der Genese des Lagersystems dann mit seiner Festnahme im Juni 1938 wegen seiner antinationalsozialistischen Tätigkeit als Zeitungsreporter. Er offenbart eingangs freimütig, als „unbelehrbares und asoziales Element“ (S. 4) verhaftet worden zu sein. Im weiteren Verlauf legt er dar, dass die Häftlingskategorie der ‚Asozialen‘ respektive ‚Arbeitsscheue Reich‘ (ASR) meist unzutreffend und nichts Geringeres als ein „aufgelegter Nazischwindel“ (S. 13) sei, handle es sich in der Mehrzahl doch eigentlich um politische Gefangene.

Nach einer zweitägigen Odyssee voller Ungewissheit durch mehrere Gerichtsgefängnisse in Landsberg und Oppeln wird er schließlich in das sich noch im Aufbau begriffene Lager Buchenwald verbracht. Die von roher Gewalt geprägte Ankunft am Bahnhof in Weimar nennt er zynisch-sarkastisch einen „herzliche[n] Empfang in der Goethe-Stadt“ (S. 7f.), in der einst berühmte deutsche Dichter „unsterbliche Kulturwerte für die Menschheit“ (S. 4) hervorbrachten und in der er als Jugendlicher gern Zeit verbrachte. Jene zivilisierte Stadt erlebt er nun von Grund auf verändert, denn schon bei der Ankunft im Lager werden die Gefangenen unmittelbar mit Gewalt und Tod konfrontiert. In einem lakonischen Ton klärt er den Leser über die entwürdigende Aufnahmeprozedur sowie den Aufbau des Lagers auf.

Im Folgenden zeichnet Kowollik Buchenwald als eine von der SS geschaffene Unterwelt, deren „grauenvolle Wirklichkeit alle dichterische Phantasie“ (S. 9) übersteige. Hier nimmt der Schreiber intertextuell Bezug auf Dantes „Göttliche Komödie“. Dante hätte – hätte es seinerzeit schon ein Buchenwald gegeben – ein Konzentrationslager an die Stelle seiner Hölle gesetzt, mutmaßt er. Besonders augenfällig ist indes die dämonisierende Darstellung der stets bewaffneten Wachmannschaften. Er spricht von den „Teufelsfratzen der SS-Bluthunde“ (S. 7; vgl. auch S. 10 und S. 12), von „Bestien“ (S. 7.; S. 23) oder „wilde[n] Raubtieren“ (S. 8), die „Orgien des Blutrausches“ (S. 24) feiern. Er kommt zu dem Schluss: „Ein Satan hätte wohl nicht grausamer sein können, wie diese SS-Henker von Buchenwald“ (S. 22). „Oberhenker“ (S. 10) und Lagerführer Koch (gemeint ist Karl Otto Koch), seinen Stellvertreter Hartmann und Standartenführer Strauß nennt er bewusst namentlich. Auch die ‚Grauzonen‘der Funktionshäftlinge lässt Kowollik nicht unbeachtet: So charakterisiert er die als ‚Berufsverbrecher‘ Inhaftierten als „genau solche Bluthunde wie die SS-Henker und vollkommen willfährige Werkzeuge in den Händen der Lagerleitung“ (S. 12). Folglich nimmt auch die detaillierte Erläuterung der in Buchenwald vertretenen Häftlingskategorien viel Raum ein. Kowollik berichtet, dass etwa die ASR-Häftlinge – zu denen er selbst gehört – innerhalb der von der SS bewusst geförderten Häftlingshierarchie eine „recht traurige Rolle“ (S. 13) spielen und stark unter den Schikanen der ‚Grünen‘ und ‚Roten‘, sprich den als ‚kriminell‘ und politisch Inhaftierten, zu leiden haben.

Im Außenarbeitskommando Steinbruch, dem er wenige Tage nach seiner Ankunft zugeteilt wird, verlebt er „wahrhaft grauenhafte Tage“ (S. 15). Wenn die Gefangenen nicht der harten Arbeit, der Hitze oder der Kälte zum Opfer fallen, sterben sie durch die Schläge und Kugeln der streng wachenden Postenketten oder wählen den Freitod. Fluchtversuche versprechen keine Aussicht auf Erfolg und haben verhängnisvolle Auswirkungen auf die Zurückgebliebenen, die bis zur Rückkehr der Flüchtigen stunden- bis tagelang Strafappell stehen müssen. Exemplarisch berichtet Kowollik im Kapitel „Winter und Weihnacht in Buchenwald“ von der öffentlichen Hinrichtung eines Gefangenen am 21. Dezember 1938, der gemeinsam mit einem Mithäftling im Mai desselben Jahres einen Fluchtversuch unternommen hatte. Die Datumsangaben sowie die geschilderten Einzelheiten des Fluchtablaufs legen nahe, dass es sich um die Häftlinge Peter Forster und Emil Bargatzki handelt – ihre Namen nennt Kowollik jedoch nicht.

Neben dem von Erschöpfung, Hunger, Durst und Krankheit bestimmten Alltag widmet Kowollik auch den Kollektivstrafen, willkürlichen Misshandlungen und Foltermethoden eigene Abschnitte. Besonders eindringlich beschreibt er die Prozedur des „Über-den-Block-gehen[s]“ (S. 22), bei der die Lagerkapelle Schlagermusik spielen musste: „Es war dies alles eine schauderhafte Symphonie, ewig unvergeßlich demjenigen, der sie einmal hören musste“ (S. 21). In Bezug auf die durch das „Baumhängen“ (S. 22) hervorgerufenen Qualen thematisiert Kowollik auch die Grenzen der Darstellungsmöglichkeiten von Sprache. Er schreibt: „Die menschliche Sprache versagt, um ein richtiges Bild dieses Grauens zu zeichnen“ (S. 23). Im April 1939 wird Kowollik entlassen, doch er weiß, dass der Krieg naht und er somit nicht in die wirkliche Freiheit, „sondern nur von einem K.-Z. Buchenwald in das K.-Z. Deutschland“ geht (S. 29).

Mitunter durchbricht Kowollik die Sachlichkeit seines Berichtes durch implizite sowie explizite Schuldvorwürfe, die sich dezidiert gegen die deutsche Bevölkerung richten und seinen Zorn „gegen die Hitlerdespoten“ (ebd.) zum Ausdruck bringen. Immer wieder entlarvt er dabei die Nachkriegslüge der vermeintlich ahnungslosen Deutschen: Nicht nur beteuert er wiederholt, dass das „K.-Z. Dachau […] dem deutschen Volke nicht unbekannt“ (S. 4) war. Er beschreibt auch, dass „die Menschen zu Tausenden […] scheu und neugierig“ (S. 6) den Häftlingstransporten zusahen und somit „gaffend Zeuge des nun beginnenden Dramas“ (S. 5) wurden. Im letzten Kapitel mit dem Titel „Hitler hatte die Greuel befohlen.“ wendet sich Kowollik im Präsens zusätzlich an jenen Teil der Bevölkerung, der die „geschilderten Grausamkeiten“ (S. 30) noch immer nicht wahrhaben will und weiterhin der Meinung verhaftet bleibt, Adolf Hitler und Heinrich Himmler hätten nicht gewusst, was geschah: „Buchenwald und alle anderen Konzentrations- und Vernichtungslager werden diese Menschen anklagen, mitschuldig zu sein an dem größten Verbrechen aller Zeiten!“ (ebd.). Doch nicht nur eine ewige Anklage solle Buchenwald sein, sondern auch eine Mahnung: „O Buchenwald! […] Dein Name wird dafür bürgen, daß eine irregeleitete Nation sich abkehren wird vom Geiste der Unduldsamkeit und der Herrschsucht und zurückfindet zum Geiste der wahren Menschenliebe und der Freiheit“ (ebd.).

Werkgeschichte

Nach seiner Rückkehr begann Kowollik unmittelbar das in Buchenwald Erlebte niederzuschreiben, so dass sein Bericht 1945 erstmals im Selbstverlag von der Waldkircher Verlagsgesellschaft und mit Genehmigung der französischen Behörden unter dem Titel „Das war Konzentrationslager Buchenwald“ veröffentlicht werden konnte. Anfang 1946 folgte bereits eine zweite Auflage von 10.000 Exemplaren, die nun den Zusatz „Ein Triumph der Grausamkeit“ trug. Jedoch sei sie „innerhalb von wenigen Wochen restlos vergriffen“ gewesen, wie es in einer Korrespondenz der Waldkircher Verlagsgesellschaft mit Jean Arnaud, dem Leiter der Direction de l’Information, heißt. Einer der Hauptgründe dafür sei die Verteilung der Broschüre bei der Ausstellung „Hitlers Verbrechen“ gewesen, die vom 10. bis 24. Mai 1946 von der Badischen Landesstelle für die Betreuung der Opfer des Nationalsozialismus in Freiburg veranstaltet wurde. Hierfür hatte die Landesstelle am 6. Mai 1946 bei Direktor Arnaud eine „beschleunigte Bewilligung“ von 10.000 Exemplaren beantragt. Die Waldkircher Verlagsgemeinschaft erbat daraufhin am 14. Mai 1946 „baldmöglichst den Neudruck der Broschüre“ mit einer erhöhten Auflage von 30.000 Exemplaren, da „nach dieser Broschüre, die bestens geeignet ist, weiteste Volkskreise über den verbrecherischen Charakter des Nationalsozialismus aufzuklären, eine große Nachfrage“ bestand (beide Zitate, Waldkircher Verlagsgesellschaft an Jean Arnaud, 14. Mai 1946). Am 5. Juni 1946 reichte Kowollik den Antrag auf eine Verlagslizenz jener dritten Neuauflage der Broschüre ein, woraufhin er zunächst eine Absage erhielt, da die Direction de l’Information ihm wegen Papiermangels keine weitere Auflage erteilen konnte (Jean Arnaud an Paul Kowollik, 8. Juni 1946). Eine Genehmigung für die dritte Ausgabe gemäß der vereinbarten Auflagenhöhe von 30.000 Exemplaren erhielt er dann am 18. Juni 1946, musste jedoch für die Bereitstellung des für den Druck benötigten Papiers sorgen. Es gelang ihm, einen Großteil selbst aufzubringen, bat aber im August desselben Jahres die Direction de l’Information doch um Unterstützung bei der Fertigstellung des Auftrages (vgl. Paul Kowollik an Jean Arnaud, 12. August 1946).

Im Januar 1947 beantragte Kowollik einen weiteren Nachdruck der Broschüre, die „den verbrecherischen Charakter des Nationalsozialismus in einer allgemein verständlichen Sprache und auf überzeugende Weise“ beschreibe, da die bisherige Auflage von rund 44.000 Exemplaren noch immer nicht ausreichte, „um den Bedarf der Öffentlichkeit zu decken“, so Kowollik in einem Gesuch an die Direction de l’Information am 12. Januar 1947. Bis etwa 1948 wurde der Bericht so in einer Gesamtauflage von rund 60.000 Exemplaren verlegt.

In den folgenden Jahrzehnten geriet das Werk jedoch weitgehend in Vergessenheit; weitere Auflagen sind nicht bekannt. Erst im Jahr 2002 wurde etwa das sechste Kapitel („Winter und Weihnacht in Buchenwald“) durch die im Göttinger Wallstein Verlag erschienene Anthologie „Stimmen aus Buchenwald. Ein Lesebuch“, die Auszüge ausgewählter Texte ehemaliger Gefangener des KZ Buchenwald zusammenstellt, erneut einer breiten Leserschaft zugänglich gemacht.

Quellen:

- „Badische Landesstelle für die Betreuung der Opfer des Nationalsozialismus an Jean Arnaud, 14. Mai 1946“. In: Archiv des französischen Außenministeriums/ Gouvernement Militaire de la Zone Française d’Occupation, ohne Signatur.

- „Jean Arnaud an Paul Kowollik, 8. Juni 1946“. In: Archiv des französischen Außenministeriums/ Gouvernement Militaire de la Zone Française d’Occupation, ohne Signatur.

- „Paul Kowollik an Jean Arnaud, 12. August 1946“. In: Archiv des französischen Außenministeriums/ Gouvernement Militaire de la Zone Française d’Occupation, ohne Signatur.

- „Paul Kowollik an Jean Arnaud, 12. Januar 1947“. In: Archiv des französischen Außenministeriums/ Gouvernement Militaire de la Zone Française d’Occupation, ohne Signatur.

- „Waldkircher Verlagsgesellschaft an Jean Arnaud, 14. Mai 1946“. In: Archiv des französischen Außenministeriums/ Gouvernement Militaire de la Zone Française d’Occupation, ohne Signatur.

- Kowollik, Joachim: E-Mail vom 19. Februar 2023 an Charlotte Kitzinger.

- Kowollik, Joachim: E-Mail vom 5. Februar 2023 an Chunguang Fang.

Bearbeitet von: Jennifer Ehrhardt